| Romy Petrick Hans Christian Andersen und Dresden. Eine Rekonstruktion seiner Aufenthalte nach Briefen und hinterlassenen Schriften Der dänische Märchendichter Hans Christian Andersen (1805–1875) liebte

das Reisen. Bei seinen etwa 30 größeren Reisen durch Europa weilte er

15 Mal in Dresden und lernte die Stadt sowie ihre Persönlichkeiten ken

nen und schätzen. Besondere Freundschaften verbanden ihn mit dem Maler Johan Christian Clausen Dahl, den Schriftstellern Ludwig Tieck und

Theodor Hell, dem Maler und Arzt Carl Gustav Carus, der Pianistin Clara

Schumann und der Familie Serre, auf deren Rittergut Maxen er mehrfach

zu Gast war.

Seine Begegnungen und Erfahrungen, die er in Reiseberichten, Tagebü

chern und in Briefen festhielt, zeichnen ein buntes Panorama Dresdens

im 19. Jahrhundert und zeigen vor allem die persönlichen Vorlieben und

Sichtweisen eines der meist gelesenen Schriftstellern der Welt.

24,95 € ISBN: 978-3-946720-74-5 |

| Bärbel Kovalevski

Caroline Bardua (1781–1864)

Caroline Bardua gehört zu den erfolgreichsten Malerinnen der Romantik.

Geboren in Ballenstedt, führte ihr Lebensweg über Weimar und Dresden

nach Berlin. Von dort aus reiste sie in den Sommermonaten in verschiedene rheinische Städte und nach Paris. Auch in Frankfurt am Main wirkte sie drei Jahre lang sehr erfolgreich. Sie stand in Kontakt mit zahlreichen Persönlichkeiten ihrer Zeit, die sie auch porträtierte. Johann Wolfgang von Goethe gehörte zu ihren Förderen, Gerhard von Kügelgen war ihr Lehrer und Caspar David Friedrich ein inspirierender Freund, den sie mehrfach malte. In den zeitgenössischen Ausstellungen der Kunstakademien in Dresden und Berlin wurden ihre Werke ausgestellt.

Bärbel Kovalevski zeigt in ihrer Monografie die wichtigsten Lebensstationen und Werke einer ungewöhnlichen Künstlerin, deren Schaffen

stärker gewürdigt werden sollte.

24,95 €

|

| Dorothee von Hellermann Gerhard von Kügelgen (1772-1820) Gerhard von Kügelgen gehörte Anfang des 19. Jahrhunderts zu den bekanntesten Porträt- und Historienmalern Dresdens. Seine Wohnung mit Atelier wurde zu einem Treffpunkt der Dresdner Gesellschaft und beherbergt heute das Museum der Dresdner Romantik.

Kügelgens brutale Ermordung 1820 löste große Bestürzung aus – auch bei

Caspar David Friedrich, der zum engen Freundeskreis gehörte. Bisher ist

dabei weniger beachtet worden, dass Friedrich für die als revolutionär angesehenen Kompositionen seiner Landschaftsbilder technische und inhaltliche

Anregungen brauchte, die er in den ersten Jahren ihrer Freundschaft von

Gerhard von Kügelgen erhielt. Kügelgen hatte sich 1805 in Dresden nieder

gelassen und war schon bald fasziniert von Friedrichs neuartigen Landschaften. Gemeinsam war ihnen der Wunsch, sich von traditionellen Bildauffassungen zu lösen und neue Wege der Darstellung zu finden.

Dorothee von Hellermann gibt einen umfassenden Überblick zu Leben

und Werk von Gerhard von Kügelgen und bietet einen Einblick in die Kunstmetropole Dresden um 1800.

24,95 € |

| Dieter Uhrig Begegnungen mit Dirigenten

Erinnerungen an Dirigenten der Staatskapelle Dresden und des Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin 1957–1998

Dieter Uhrig arbeitete fast vierzig Jahre als Orchesterdirektor und Konzertdramaturg mit zwei bedeutenden Klangkörpern zusammen: 1959 bis 1987 mit der Staatskapelle Dresden und von 1988 bis 1998 beim Rundfunk- Sinfonieorchester Berlin. Er plante und organisierte Konzertreihen und stand mit den Dirigenten und Mitwirkenden in ständigem Austausch.

In seinen Erinnerungen spürt Dieter Uhrig Erlebnissen und Erfahrungen im Spannungsfeld des geteilten Deutschlands bis 1989 und dem durchaus steinigen Prozess der Wiedervereinigung nach.

Begegnungen und Begebenheiten werden geschildert und durch Briefe umrahmt, die ein sehr persönliches Bild von den Dirigenten und ihren Beziehungen zu den Orchestern zeichnen. Die Erinnerungen werden durch umfangreiches Bildmaterial und die Zusammenstelllung einzelner Konzerttermine, Gastspiele und Studioaufnahmen ergänzt, sodass die Übersicht vor allem auch dokumentarischen Charakter aufweist.

24,95 €

ISBN 978-3-946710-64-6

|

| Gerd-Helge Vogel

Friedrich Magnus I. Graf zu Solms-Wildenfels und sein Hof

Mit Friedrich Magnus I. Graf zu Solms Wildenfels (1743–1803) erlebte die winzige Standesherrschaft am Fuße des Erzgebirges eine kulturelle Blüte ohnegleichen, obwohl ihre ökonomischen Ressourcen gering waren. Früh zum Halbwaisen geworden, übernahmen seine schöngeistige Mutter und sein Onkel die Erziehung, sodass Friedrich Magnus I. im Geiste des aufgeklärten Absolutismus mit den ethischen Prinzipien des Pietismus und der Freimaurerei aufwuchs. Sein Humanitätsideal wurde weiter am Halleschen Pädagogium und an den Universitäten in Helmstedt und Leipzig gefestigt. Nach seiner Kavalierstour durch Holland und England sowie nach der Vermählung mit Caroline Prinzessin zu Leiningen (1757–1832), die eine beträchtliche Mitgift in die Ehe brachte, gelang sowohl der Ausbau eines vom Geiste der Aufklärung und Empfindsamkeit geprägten Musenhofes als auch die Stabilisierung der ökonomischen Ressourcen. Ideell gefördert durch Adam Friedrich Oeser (1717–1799), dem Direktor der Leipziger Kunstakademie und Hauptvertreter des akademischen Klassizismus in Sachsen, kam es mit der Berufung Christian Leberecht Vogels (1759–1816) als Hofmaler und Prinzenerzieher zu einer modernen Ausgestaltung des Wildenfelser Schlosses mit Plafond-Malereien und Porträts der Familienmitglieder, in denen sich der neue Geist der Empfindsamkeit und Aufklärung spiegelte. Überdies wurde das Wildenfelser Hofleben durch den Versuch des Aufbaus einer Bildhauerwerkstätte zur künstlerischen Nutzung der lokalen Marmorsteinbrüche bereichert, der jedoch mit dem Tod des Grafen ein schnelles Ende fand.

Gerd-Helge Vogel stellt erstmals die Entwicklung des Musenhofes Wildenfels

vor. Umfangreiches Bildmaterial ergänzt seine Ausführungen.

24,95 €

|

| Reiner Zimmermann

Mehr Sein als Schein

1991 begann mit dem Aufbau des neuen Freistaates Sachsen auch eine neue Ära der Kulturpolitik, die nach mehr als 60 Jahren ideologisch geprägter und verordneter Kultur einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung verpflichtet war.

Reiner Zimmermann hat als Leiter der Abteilung Kunst im Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst von 1991 bis 2003 maßgeblich die Grundlagen dieser staatlichen Kulturpolitik mitbestimmt, die den in Jahrhunderten gewachsenen kulturellen Reichtum Sachsens als Ausweis eines Kulturlandes sui generis begreift. Kultur wurde als sinnstiftendes Element

im öffentlichen Gemeinwesen verstanden. Deshalb beschränkt sich die Darstellung nicht auf die bekannten

staatlichen Kultureinrichtungen, sondern beschreibt auch den bedeutenden Anteil der kommunalen Kultur und ihre Förderung durch den Freistaat als wesentliches Element sächsischer Kulturpolitik.

Anhand vieler Einzeldarstellungen wird der schwierige Aufbauprozess dargestellt, der sich nicht auf bewährte Muster berufen konnte, sondern tragfähige, dem Ansehen und der Bedeutung der sächsischen Kultur entsprechende Modelle entwickelte.

|

|

Korla Awgust Kocor. Leben und Wirken

Korla Awgust Kocor (dt. Karl August Katzer) gehört zu den wichtigsten sorbischen Komponisten – durch ihn wurde die sorbische Musiktradition als Kunstgattung im 19. Jahrhundert überhaupt erst begründet. 1822 wurde er geboren.

Das Sorbische National-Ensemble nahm den 200. Geburtstag zum Anlass, um die 1972 von Zbigniew Kościów (geb. 1929) erschienene Biografie von Chrysta Meškankowa (Christina Meschgang) ins Deutsche übersetzen zu lassen und somit erstmals einem breiteren Publikum den Musiker und Menschen Kocor vorzustellen. Der Text wurde durch umfassendes Bildmaterial ergänzt.

ISBN: 978-3-946710-48-6

19,95 Euro

|

| Mittwochsfenster

Schriften der Goethe-Gesellschaft Dresden und des Kügelgenhauses

Band 3

hrsg. von Jürgen Klose

Zu der im Kügelgenhaus stattfindenden Vortragsreihe der Goethe-Gesellschaft Dresden e.V. sind im Band 3 folgende Aufsätze vereint:

- Jochen Strobel: Nachrichten von altdeutschen Kunstschätzen.

- Goethe und der Dresdner Kunstsammler Johann Gottlob von Quandt

- Anton Philipp Knittel: Zwischen Idylle und Tabu. Ludwig Richters „Lebenserinnerungen eines deutschen Malers“

- Marianne Beese: Der Charakter der Romantik in Anlehnung an Ricarda Huch

- Horst Nalewski: Thomas Manns Gedicht

- Ute Baum: Peter Hacks’ „russische“ Stücke

Artikelnummer: 978-3-946710-50-9

Preis: 14,95 €

Zuzüglich Porto und Verpackung.

|

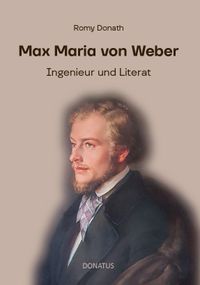

| Romy Donath

Max Maria von Weber. Ingenieur und Literat

Biografie

Der „Dichter-Ingenieur“ Max Maria von Weber (1822–1881), Sohn des Komponisten Carl Maria von Weber, hinterließ zahlreiche Schriften, und er hat mit seinen Erfindungen die Eisenbahnwelt geprägt. Seine Vielseitigkeit, die sich nicht nur auf wissenschaftliche Themen fokussierte, ermöglicht uns heute den Blick auf eine spannende Biografie des 19. Jahrhunderts, die durch die Industrialisierung geprägt wurde. Webers Lebensstationen führten von Dresden über Berlin nach Wien und zurück nach Berlin, wobei er zahlreiche Reisen bis in den Orient und nach Nordamerika unternahm. Seine Eindrücke

hielt er in Reisebeschreibungen und Briefen fest.

Anlässlich seines 200. Geburtstages wird sein facettenreiches Leben vor dem Hintergrund eigenen Erlebens dargestellt – dabei tritt vor allem die Persönlichkeit des Komponisten-Sohnes zutage.

Artikelnummer: 978-3-946710-49-3

Preis: 19,95 €

Zuzüglich Porto und Verpackung.

|

| Romy Donath (Hrsg.)

200 Jahre Freischütz

Festschrift des Carl-Maria-von-Weber-Museums

Der Freischütz ist eine der meistgespielten Opern im deutschsprachigen Raum. Grund genug, um 200 Jahre nach der Uraufführung, die am 18. Juni 1821 in Berlin stattfand, innezuhalten und über das Werk zu reflektieren.

Ausgehend von einer Sonderausstellung des Carl-Maria-von-Weber-Museums ist in Kooperation mit der Musikhochschule FRANZ LISZT Weimar und den Landesbühnen Sachsen eine Festschrift entstanden, die das Werk von der Entstehung bis zur heutigen Rezeption unter verschiedenen Aspekten beleuchtet.

Mit Beiträgen von:

Dr. Reiner Zimmermann, Tom Adler, Dr. Richard Erkens, Steffi Böttger, Guido Lipken und Dr.Romy Donath

19,95 €

ISBN 978-3-946710-46-2

|

| Günter Donath

Die Schlosskapelle St. Annen in Rochsburg

Schlosskapellen stehen häufig im Schatten ihrer größeren „Geschwister“ – den Dom- und Pfarrkirchen. Mit der Rochsburger Schlosskapelle St. Annen hat sich jedoch ein herausragendes Beispiel der Kunst aus der Zeit der Spätgotik im Übergang zur Renaissance nahezu unverändert erhalten. Es gilt nun, ihre Architektur als politische Sprache und intellektuelle Aufgabe für uns „Heutige“ verständlich zu machen. Was wäre dafür ein besserer Anlass als das 500. Jubiläum ihrer

Vollendung?

19,95 €

ISBN 978-3-946710-45-5

|

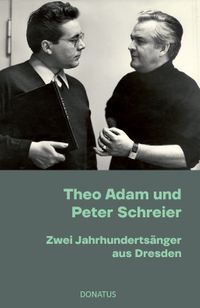

| Romy Donath Theo Adam und Peter Schreier Zwei Jahrhundertsänger aus Dresden Die Dresdner Sänger Theo Adam (1926-2019) und Peter Schreier (1935-2019) gehören zu den Sängerlegenden des 20. Jahrhunderts. Beide wuchsen in Dresden oder in der unmittelbaren Umgebung der Elbestadt auf. Ihre Jugendzeit wurde durch den Kreuzchor und seinen Kantor Rudolf Mauersberger (1889-1971) geprägt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg gelang ihnen in der DDR eine fulminante Karriere, die sie beide international bekannt machte. Sie arbeiteten mit den wichtigsten Dirigenten und Künstlern ihrer Zeit zusammen und widmeten sich auch anderen Aufgaben wie dem Dirigieren oder der Regie.

Sie erhielten zahlreiche Auszeichnungen, Ehrenurkunden und Preise und sind auf unzähligen Plattenaufnahmen verewigt. Beide verband eine lebenslange Freundschaft, die sich auch auf den familiären Kreis erstreckte. Gemeinsame Aufnahmen geben bis heute Zeugnis dieser außergewöhnlichen Sängerfreundschaft.

Das Begleitbuch zur Sonderausstellung im Carl-Maria-von-Weber-Museum gibt Einblicke in Leben und Wirken der beiden Ausnahmesänger und beleuchtet Aspekte ihrer engen Freundschaft.

14,95 €

ISBN 978-3-946710-41-7

|

| Zwischen Bautzner Straße und Holzhofgasse Das Quartier zwischen Bautzner Straße und Holzhofgasse zeigt beispielhaft, wie sich die Äußere Neustadt Dresdens, auch Antonstadt genannt, seit dem 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart entwickelt hat. Die Erforschung der Bau- und Nutzungsgeschichte des Hauses Bautzner Straße 60 erbrachte überraschende Erkenntnisse.

Im ehemaligen Gasthof „Zu den drei Kronen“, dem ältesten erhaltenen Haus der Äußeren Neustadt, logierten Schauspieler, Musiker und Impresarios, die im nahegelegenen Theater auf dem Linckeschen Bad spielten.

Aber auch die umliegenden Häuser verraten viel über das Alltagsleben der Bewohner, über Stadtgestaltung, Niedergang und Neubeginn.

39,95 €

ISBN 978-3-946710-43-1

|

| Die Paraderäume im ehemaligen Dresdner Residenzschloss waren zwischen 1718 und 1719 von August dem Starken auf das Prächtigste für die Hochzeit seines Sohnes, Kurprinz Friedrich August II., mit der Habsburger Erzherzogin Maria Josepha hergerichtet worden. Nach der Zerstörung im Februar 1945 wurden sie ab 2016 aufwendig rekonstruiert und konnten am 28. September 2019 wieder der Öffentlichkeit zugängig gemacht werden. Etwa 300 erfahrene Fachleute, Restauratoren, Bau- und Kunsthandwerker und Wissenschaftler unterschiedlichster Disziplinen haben jedes Detail mit größter Sorgfalt erforscht und eine Rekonstruktion ermöglicht, die der Originaleinrichtung sehr nahe kommt. Im Buch wird dargestellt, wie die ursprüngliche Gestaltung der Räume aussah und welche Maßnahmen zum Wiederausbau notwendig waren. Und es wird der Weg der Braut Maria Josepha verfolgt, den sie am 2. September 1719 im Dresdner Schloss zurücklegte.

Dr. Reiner Zimmermann, der von 2015 bis 2019 den Vorsitz der Schlosskommission zum Wiederaufbau der Paraderäume im Dresdner Residenzschloss innehatte, gibt einen Überblick über die historische Funktion der Räume und beschreibt seine Eindrücke der Rekonstruktion der Paraderäume aus persönlichem Erleben.

ISBN 978-3-946710-34-9

19,95 €

|

| Die Botanik als Wissenschaftsdisziplin und die botanische Illustration als künstlerisch-ästhetisches Konzept bilden eine Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Kunst. Botanische Illustrationen vermitteln nicht allein phytologisches Wissen, sondern verfolgen ebenso ästhetische Strategien zur Generierung und zum Abbilden von botanischem Wissen.

Der Autor untersucht verschiedene historische Modelle der botanischen Wissensvermittlung vor dem Hintergrund des geschichtlichen Wissenszuwachses, der im Laufe der Epochen innerhalb der Botanik auf dem Weg ihrer Emanzipation aus der Medizin und Pharmazie vor sich ging. Dank immer neuer wissenschaftlicher Untersuchungsmethoden entwickelten Botaniker und wissenschaftliche Illustratoren, die oft in Personalunion miteinander wirkten, verschiedenste botanische Wissensmodelle, deren methodische Strategien von anfangs einfachen zweidimensionalen Konstrukten schließlich bis hin zu vierdimensionalen Strukturen am Ende des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts reichten, um immer komplexer werdende Aussagen zu ermöglichen. Auf diese Weise wird zugleich ein Überblick über die historische Entwicklung der Botanik und der ästhetischen Vermittlung ihrer Erkenntnisse geboten, die von ihren Anfängen in der Antike über die Erfahrungen der „Väter der Botanik“ während der Aufbruchsphase des Renaissancehumanismus am Beginn der Neuzeit reicht, und in dieser Betrachtung an jenem Entwicklungsstand endet, an dem in der Moderne und Postmoderne neue Technologien der wissenschaftlichen Datenverarbeitung und Erzeugung bildgebender Verfahren im 20. Jahrhundert die bislang klassischen Wissensmodelle zu überwinden bzw. zu revolutionieren begannen.

ISBN 978-3-946710-35-6

19,95 €

|

| Die Lebenserinnerungen des Dresdner Organisten und Komponisten Gerhard Paulik (1896–1966) spannen einen weiten Bogen von der Zeit der Weimarer Republik, des Nationalsozialismus bis hin zur DDR. In kurzen Kapiteln schildert der gebürtige Dresdner mit sorbischen Wurzeln Episoden und Begegnungen aus seinem Leben, die einen lebendigen Eindruck von der Elbestadt und dem Künstlermetier nach 1900 geben.

Paulik wirkte nach seinem Studium am Dresdner Konservatorium als Kantor der Dresdner Johanneskirche und erlebte unmittelbar den 13. Februar 1945 in der Stadt, der sein Leben maßgeblich prägte. 1948 übernahm er die Kantorenstelle an St. Marien in Pirna, doch blieb er Dresden zeitlebens verbunden.

Regelmäßig wirkte er in Konzerten des Kreuzchores unter Rudolf Mauersberger (1889–1979) mit. Bereits frühzeitig begann er zu komponieren, wobei heute nur noch wenige seiner

Werke überliefert sind. Seine Autobiografie ermöglicht einen unterhaltsamen Einblick in ein „Musikantendasein“, wie Paulik es selbst bezeichnete.

Die Musikwissenschaftlerin und Sängerin Romy Petrick ist durch die Lieder Gerhard Pauliks auf den Komponisten aufmerksam geworden. Mit der Herausgabe seiner Autobiografie ermöglicht sie einen interessanten Einblick in das Leben eines

Dresdner Kantors im 20. Jahrhundert.

|

| Als der mecklenburgische Herzog Friedrich Franz I. (1756-1837) am 9. September 1793 in Heiligendamm erstmals zum Bade in die Fluten der Ostsee stieg, setzte er damit auf dem europäischen Kontinent eine Entwicklung des Badewesens im Meereswasser in Gang, deren heilkräftigende Wirkung bis zum heutigen Tage nichts von ihrer ursprünglichen Faszination für die Badenden eingebüßt hat. Der 225. Jahrestag der Gründung des ersten deutschen Seebades in Doberan-Heiligendamm ist daher Anlass, diese Monographie über die Entstehung der „Weißen Stadt am Meer“ – die in Nachahmung englischer Seebäder von deren Schöpfern und Initiatoren errichtet wurde – einem weiten Interessentenkreis vorzulegen. Neben dem Herzog und seinem Badearzt, dem Rostocker Medizinprofessor Samuel Gottlieb Vogel (1750-1837), war es vor allem der Architekt Carl Theodor Severin (1763-1836), der dem mondänen Badeort seine klassizistische Gestalt verlieh und ihn harmonisch in die zu einem idyllischen Landschaftspark umgeformte Küstengegend einbettete. Im Auftrage des Herzogs entwickelte Severin mit seiner schlichten und dennoch edlen Architektursprache klassizistischer Logier-, Kur-, Schloss-, Kultur- und Erholungsbauten, die meist die Gestalt antikisierender Tempel annahmen, ein Gesamtkunstwerk, das die ästhetische Schulung an Vorbildern der Berliner Bauschule erkennen lässt. Als Landbaumeister wirkte Severin auch außerhalb des Badeortes. Erstmals werden auch diese Bauten – Herrenhäusern, Grablegen, und Wachgebäude – mit ins Blickfeld gerückt, um das architektonische Gesamtschaffen Severins umfassend zu würdigen.

|

| Der Komponist Johann Gottlieb Naumann (1741–1801) ist heute weitgehend unbekannt, obwohl der gebürtige Dresdner zu Lebzeiten in Europa geschätzt wurde. Reisen führten ihn nach Italien, Schweden und Dänemark, wo er als Opernkomponist große Erfolge feierte und von den Königshäusern heftig umworben wurde. Naumann blieb aber zeitlebens am Dresdner Hof angestellt, wo er 1786 auf Lebenszeit als Hofkapellmeister – und somit Vorgänger von Carl Maria von Weber und Richard Wagner – verpflichtet wurde.

Aus einfachsten Verhältnissen stammend, erlebte Naumann eine fulminante Karriere, die ihn mit bedeutenden Persönlichkeiten seiner Zeit zusammenbrachte – neben Elisa von der Recke, Christian Gottfried Körner, Johann Gottfried Herder, Friedrich Gottlieb Klopstock und Friedrich Schiller seien hier vor allem weitere Dresdner Persönlichkeiten wie der Maler Anton Graff oder Hans Moritz von Brühl, zu nennen. Auch sein Wirken als Freimaurer hinterließ Spuren. Naumanns Schaffen umfasst zahlreiche Opern, Oratorien, Messen, Lieder und Instrumentalmusik, die auf eine Wiederentdeckung warten.

Die Musikwissenschaftlerin und Sängerin Romy Petrick gibt einen auf bisherigen Quellen basierenden, neuen Überblick zum Leben und Schaffen dieses bedeutenden Dresdner Komponisten. Umfassendes Bildmaterial ergänzt die Ausführungen, die einen Einblick in die Lebenswelt Dresdens im 18. Jahrhundert gewähren.

|

| Aus Anlass der Namensgebung ‚Recknagel-Bau‘ für ein denkmalgeschütztes Gebäude der Technischen Universität Dresden wird das Lebenswerk des Namenspatrons und Professors für Experimentalphysik, Alfred Recknagel, skizziert. Dabei werden die schwierigen Bedingungen thematisiert, unter denen in Dresden nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges und dem Zusammenbruch des Dritten Reiches ein Neubeginn des Lehr- und Forschungsbetriebes vonstattengehen musste. Generationen von Studierenden im Direkt- und Fernstudium verdanken inzwischen ihre solide physikalische Ausbildung seinem Aufbauwerk. Besonders deutlich tritt das Spannungsfeld zwischen zentralistischer Bildungspolitik und dem Wahrheitsdrang eines Wissenschaftlers hervor.

Peter Paufler (geb. 1940) wurde nach dem Physik-Studium an der TH/TU Dresden 1978 zum Professor für Kristallographie an die Universität Leipzig und 1992 an die TU Dresden berufen, wo er sich an der Hochschulerneuerung beteiligte. Seit 2005 ist er im Ruhestand und widmet sich der Aufarbeitung der Geschichte der Physik in Dresden.

|

| Christian Leberecht Vogel (1759-1816) gehört in Sachsen neben Adam Friedrich Oeser (1717-1799) zu den Hauptvertretern des empfindsamen Klassizismus. Vor allem als Maler von Kinderbildern erwarb sich Vogel einen guten Ruf. Im Dienste des Grafen Friedrich Magnus I. zu Solms-Wildenfels (1743-1801) prägte er von 1780 bis 1804 dank zahlreicher Aufträge durch die Standesherrschaften des Zwickauer Muldenlandes wesentlich das künstlerische und kulturelle Profil dieser Region. Dazu gehörte die durch Johann Joachim Winckelmann (1717-1768) angeregte intensive Auseinandersetzung mit der Kunst und Kultur der Antike, die in Vogels Historienmalerei zugleich als Projektionsfläche der humanistischen Ideale und Utopie des aufgeklärten Absolutismus diente und deren gesellschaftliches Wunschbild in einer nach Glückseligkeit durch Erziehung zur Tugend strebenden Gemeinschaft gipfelte. Dabei spielten die durch die antike Götterwelt verkörperten Menschheitsutopien vom Goldenen Zeitalter oder vom Saturnischen Reich eine wichtige Rolle für die Themenfindung des künstlerischen Raumprogramms auf Schloss Wildenfels.

Der Autor durchleuchtet in dieser Abhandlung die komplexen Verflechtungen zwischen Vogels Malerei und den an den Höfen der westsächsischen Standesherrschaften gepflegten geistigen Idealen im Zeitalter der Empfindsamkeit.

Gerd-Helge Vgeb. 19 war bis zu seiner

Gerd-Helge Vogel (geb. 1951) war bis zu seiner Emeritierung Dozent für Kunstgeschichte an der Zürcher Hochschule der Künste und an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald. Seine Forschungsschwerpunkte liegen auf dem Gebiet der Kunst der Aufklärungsepoche und des Klassizismus, der Gartenkunst, der wissenschaftlichen Illustration und der Regionalkunst in Sachsen, Pommern und Estland.

|

| Jugendwerkhöfe gehörten zu den Umerziehungsinstitutionen der DDR und waren dazu gedacht, „auffällige“ Kinder und Jugendliche im Sinne des sozialistischen Systems zu formen. Der Autor beschreibt intensiv seine Erfahrungen einer Kindheit, die ihn aus einem gewalttätigen Elternhaus, über das Kinderheim und den Jugendwerkhof Hummelshain letztendlich in den Geschlossenen Jugendwerkhof Torgau führten. Die Drastik des Dargestellten offenbart die perfiden Erziehungsmethoden der DDR, zeigt aber auch seinen Weg des inneren Überlebens auf.

Der Autor Klaus Peickert stellt in seinem ersten Buch fast dokumentarisch seine eigenen Erfahrungen im Jugendwerkhof Hummelshain und Torgau ins Zentrum und liefert ein sehr persönliches und lesenswertes Zeugnis der DDR-Jugendwerkhofs-Geschichte. Die ausdrucksstarke Darstellung wird von seinen Gedichten durchbrochen und bereichert.

|

| In Schloss Promnitz ist Geschichte lebendig geworden: Hier stand August der Starke mit Friedrich Wilhelm I. von Preußen und dessen Kronprinzen Friedrich am Fenster und bewunderte das Zeithainer Lustlager. Für dieses Spektakel war das zweiflüglige Renaissanceschloss extra umgebaut worden, um die hohen Gäste würdevoll zu empfangen. Ausgerechnet hier schmiedete der preußische Kronprinz die Pläne für seinen Fluchtversuch, der so fatal scheiterte.

Heute steht das Schloss Promnitz vor dem Verfall und nur durch ambitionierte Helfer und den 2014 gegründeten Schlossverein wird versucht, dieses Stück sächsischer Geschichte zu bewahren. Erstmals wird die fast tausendjährige Geschichte von Schloss Promnitz umfassend dargestellt, wobei die Autorin auf die wechselnden Besitzer und ihre Familien eingeht. Kenntnisreich und kurzweilig gibt Marianne von Wolffersdorff Einblick in die längst vergangenen Zeiten dieses Rittergutes an der Elbe.

|

| Das Phänomen der Kastratensänger hat bis heute nichts an Faszination verloren. Im Barockzeitalter gehörten Kastraten zu den bestverdienenden Musikern überhaupt und dominierten die Opernbühnen bis weit ins 18. Jahrhundert hinein. Der Dresdner Hof gehörte ab dem 17. Jahrhundert zu einem der wichtigsten Zentren der italienischen Oper und beschäftigte über große Zeiträume die berühmtesten Kastraten der Musikgeschichte.Entdecken Sie in einer spannenden Analyse die Umstände und Bedingungen der Kastratensänger am Dresdner Hof und erhalten Sie einen völlig neuen Einblick über dieses Ausnahmephänomen der Gesangsgeschichte.

Die Dresdner Musikwissenschaftlerin Stephanie Hauptfleisch widmete sich in ihrer Magisterarbeit ausführlich den Kastraten am Dresdner Hof und hat mit dieser Publikation ein lesenswertes Standardwerk über dieses Kapitel Dresdner Musikgeschichte vorgelegt.

|

|

|

|

|